年金の話①

先日私の授業で年金について採り上げました。みなさんにとって年金は遠い将来の話ではありますが、知識として知っておかないと、老後思わぬ苦境に立たされる恐れがあると思ったからです。

少し前になりますが2019年に「老後2000万円問題」が話題になりました。金融庁の報告書において「老後の30年間で約2,000万円が不足する」と発表されたからです。『家計の金融行動に関する世論調査[総世帯]』によれば、世帯主が60代の世帯における金融資産保有額は、平均値は1,689万円と2,000万円に近いものの、中央値は552万円ですから、約半数の家計が持っている金融資産は550万円以下。大騒ぎになるのは無理もないことです。

この報告書の妥当性は横に置くとして、平均寿命は、私の世代で生まれた時に予定された年齢より20年近く伸びています。みなさんにも同じことが起こるとすれば、今20歳の人が生まれた2003年の平均寿命は男性78歳、女性85歳ですから、男性は98歳、女性は105歳まで平均的には生きる計算です。

一方定年は、寿命ほどは延びていません。かつて55歳だったのが、60歳になり、2025年4月にようやく「65歳以上の雇用確保」が義務化される見通しです。みなさんの世代でも、定年は70歳くらいがせいぜいかもしれません。そうすると、働く期間は大体47年。その間、毎月10万円貯金(かなり大変だとは思いますが)できたとしても、貯金は5640万円にしかならない計算です。貯金の代わりに家を3000万円で買ったとすれば、30年ローンでの返済総額は金利1.5%として3700万くらいですから、残りは2000万円ほどです。

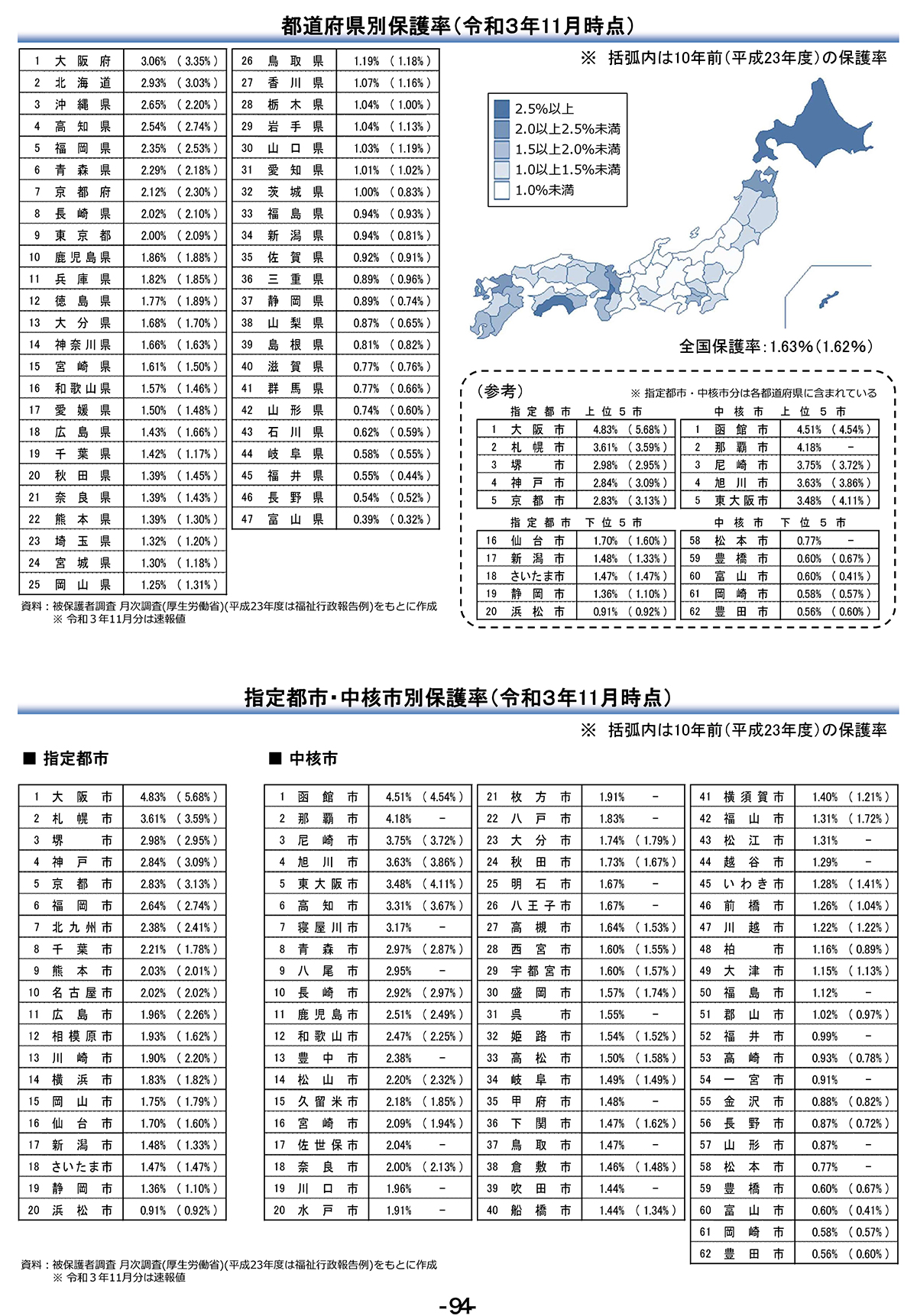

その日暮らしの結果は、老後に如実に表れます。それを示す生活保護受給者における65歳以上の比率の高さです。厚生労働省の調査によれば、1995年の生活保護受給者数約88万人に対し、2022年には倍以上の約204万人まで拡大しており、その約52%の105万人が65歳以上の高齢者だそうです。70歳定年とすると、みなさんの場合、30年前後つらい生活を送ることになります。そうならないためにも、今のうちから年金や貯蓄について考えることは、とても大切です。

元メガバンク支店長(慶応義塾大学経済学部卒)。

元メガバンク支店長(慶応義塾大学経済学部卒)。