暗譜のすすめ

皆さん、暗譜は得意ですか?

暗譜、怖いですよね。試験で頭が真っ白になって曲が止まってしまった、あるいはぐちゃぐちゃと繋げて乗り切った、などの経験は多くの学生にあると思います。今回は私がとても有効だと思っている暗譜のテクニックを、Gyorgy Sandor 「On Piano Playing」からご紹介します。

英語版ならまだ簡単に手に入ります。

暗譜には4つの方法があります。

1.) 視覚による暗譜

2.) 聴覚による暗譜

3.) 筋肉の運動感覚による暗譜

4.) 分析による暗譜

視覚的な暗譜は、写真を撮るように楽譜を頭に保存することです。演奏中、今左ページの3段目だなというように順に記憶を辿る方法。これは複数の出版社の楽譜を見比べる人には危険です。

聴覚的な暗譜はテーマを鼻歌で歌うような感じ。メロディーラインのはっきりしている曲や単旋律の楽器には有効ですが、入り組んだ声部や複雑な和音とリズムには向きません。

運動感覚を利用する暗譜は言わずもがな、繰り返し練習することによって得られる条件反射のことです。意識的に動作を学び、身体にすり込ませ、最終的にはほとんど無意識で流暢に弾けるようになる。これは跳躍や速いパッセージに有効ですが、機械的になりがちで、機械は故障することもあるので、この方法に頼りすぎてはいけません。

分析による暗譜は、楽典の知識を活かして形式や和声の構造を分析し、ここで転調する、クライマックスはここだからクレッシェンドはこの和音からなど、記憶の補強に役立ちます。

これら4つを組み合わせて、曲の性格、または自分に合った手段を使うと、暗譜がかなり楽になります。またそれぞれの要素は鍛えることができるので、若いうちに努力しましょう。

駅ピアノがはやりだした頃、

南仏の乗り換えの時に指練習しました。

と、ここまで書いて最近気になっていることがあるのですが、暗譜をしない演奏家が多くなってきているように感じます。iPadを置いて足元のボタンで譜めくりも操作し、演奏姿はスマート。もちろん演奏の良し悪しは暗譜で弾けたかどうかではないので、見ないでぐちゃぐちゃになるより、見て素晴らしく弾いてくれるほうが良いし、最終的には音楽が優れていれば他のことはどうでもよいと言えますが、暗譜の訓練はあらゆる能力を高めてくれるのでやったほうが良いです。

私は、ソロは暗譜で弾くのが好きですが、古いピアノで出てくる音がことごとく想像しているものと違って集中できないときや、調律されておらず調子っぱずれの楽器だったりすると、楽譜を見て弾くこともあります。

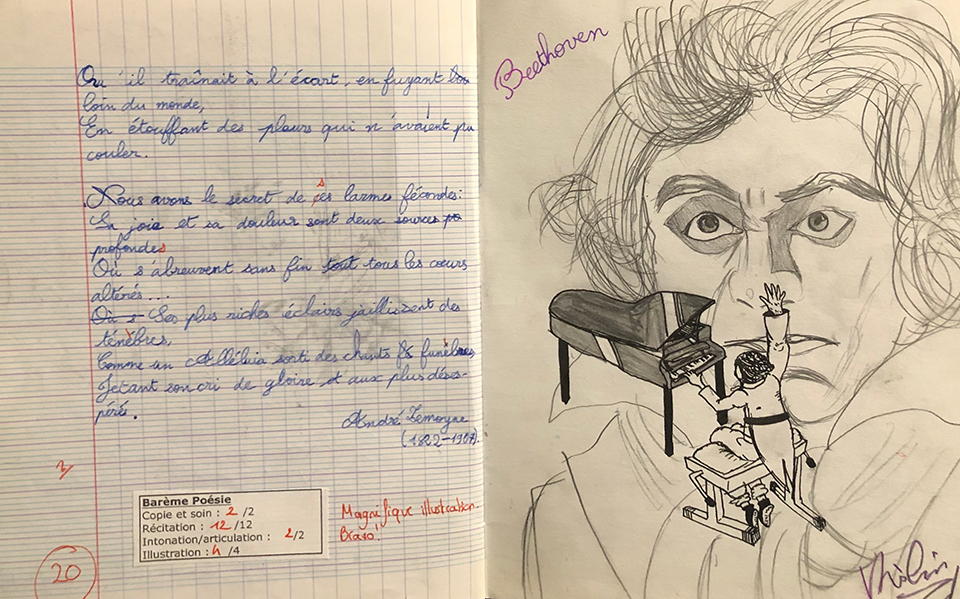

子供の詩の練習ノート

フランスの小学校では、子供たちに詩の暗唱を多くさせます。ヴィクトール・ユーゴー、ボードレール、ランボー、テオフィール・ゴーティエ…現代詩もやります。子供用万年筆でノートにきれいに筆記体で写し、想像される挿絵を描き、暗記して先生の前で朗読するの繰り返しです。私は「雨ニモマケズ」くらいしかやった記憶がないのですが、暗譜はピアノのレッスンで毎週させられていました。

暑い夏、お墓で肝試しなんてやる人はもういないかもしれませんね。ヨーロッパのお墓は気味悪いどころか、花咲く公園のような雰囲気です。

こちらはペール=ラシェーズに埋葬されたばかりの、イヴリー・ギトリスの墓です。ユダヤの星が個性的です。広大な墓地にはショパンやエディット・ピアフ、マリア・カラスなど、芸術家がたくさん眠っています。以前アパートの内見でお墓が見渡せる所を訪れて、私が難色を示すと、不動産屋が「夜には天使が見られるかもしれませんよ」と言っていました。ペール=ラシェーズではきっと、夜な夜な賑やかに夏の音楽祭が展開されているかもしれません。

イヴリー・ギトリスの墓

桐朋学園大学附属子供のための音楽教室でピアノをはじめ、桐朋学園大学卒業後、1994年よりパリ在住。中島和彦、アンヌ•ケフェレックなどに師事。高校在学中より兄であるヴァイオリニストの木野雅之の伴奏を務め、その後数々のアーティストとヨーロッパや日本で共演している。モーツァルト国際ピアノコンクール第3位、日本室内楽コンクール優勝。

桐朋学園大学附属子供のための音楽教室でピアノをはじめ、桐朋学園大学卒業後、1994年よりパリ在住。中島和彦、アンヌ•ケフェレックなどに師事。高校在学中より兄であるヴァイオリニストの木野雅之の伴奏を務め、その後数々のアーティストとヨーロッパや日本で共演している。モーツァルト国際ピアノコンクール第3位、日本室内楽コンクール優勝。