「教える」ということ

音楽院の私の部屋はハープの先生と共用。

古い趣きのある建物です。

音大を卒業して、音楽教師になる人も多いと思います。皆さんは「教える」ということをどのように捉えていますか? 楽器の取り扱いや楽譜の読み方を解説する? 毎日繰り返し練習する大切さを伝える? 教えられる側から教える側へのスイッチの切り替えは、音大生の気軽なバイトというほど簡単ではないと思っています。

私は、生徒たちの人生に音楽が入り込んで、支えになり、共にある強い存在となるよう願って教えています。それには本物の芸術に触れさせること、基本的な技術を身に付けさせることが大切だと考え、責任ある仕事だと認識しています。人と人との付き合いですし、生徒の能力や環境もそれぞれで、教科書通りにはいきません。教えるには豊かな経験が必要です。手持ちのカードが多くなければ、適した教材やアドバイスという切り札を与えられません。

未経験の時は、下見の先生や趣味の大人に教えるなどからスタートするのが良いと思います。小さい子供に教える時は、音楽以前に本人のやる気や、性格、学校や他の習い事との兼ね合いなど、特に注意が必要です。新しい教材を見たり、進みの早い子や遅い子がいる現実を知ったり、様々なタイプの保護者への接し方などに、少しずつ慣れてきます。マニュアルがある教室や何年でこのレベルに達しないといけないと決まっている所もあります。そのような形がいいのか否か、どれくらいの年齢層を対象にした教えが自分に向いているのかなど、自分自身が出来ることや納得する教育方針にも気が付きます。有名音大の教授になることだけが教育者の最高のポジションとは言えません。自分に向いている場所こそが、最高の職場です。

先日、私がケフェレック先生のレッスンへ行くと、

次は日本から作曲家でピアニストの

山中惇史さんが来られていました。

先生の模範演奏や丁寧な指導に感激していました。

私の師はパリ音楽院の先生になった後、「給料は前より悪いくらいだけど、パリ音楽院という看板のお陰で、色々な都市のマスタークラスに呼んでもらえる」と喜んでいました。それは有名オーケストラに入ると、「〇〇団員」と室内楽で呼ばれるオマケが付くのと似た、大企業に就職する的な発想です。他には、音楽院に勤めたけれど公務員的気質の同僚やディプロマに拘る生徒にうんざりし、辞めて自由に教えている人もいます。私は市立音楽院と、カルチャーセンターのような教室と、個人レッスンを並行しています。いずれも理想の職場に至るに適した努力をしなければならないでしょう。

私が就いたアンヌ ケフェレック先生は、「子供には笑顔で教える先生でなければいけない」と仰っています。笑顔でピアノを上達させる?菩薩か⁈という気持ちになりますが、その境地に達せられるのも経験を積んだからこそなのではないでしょうか。

現在、経験を積み半菩薩になりつつある私も、フランスに来たばかりの頃はフランスの教則本や、そこに出てくる誰もが知っている童謡も歌えず、子供にびっくりされました。フランス語で全音はun ton(アントン)、一拍はun temps(アントン)、生徒の名前はAnton(アントン君)と、トンのトーンが微妙に違うのですが、私にとってはみんなトン。何だかごちゃごちゃになって、「拍に注意」と書きたかったところを「thon」と書いて大笑いされたことがあります。このthonは鮪という意味です。28年経った今でも、無意識に「トン」と言うと「temps」の発音になる要注意単語です。

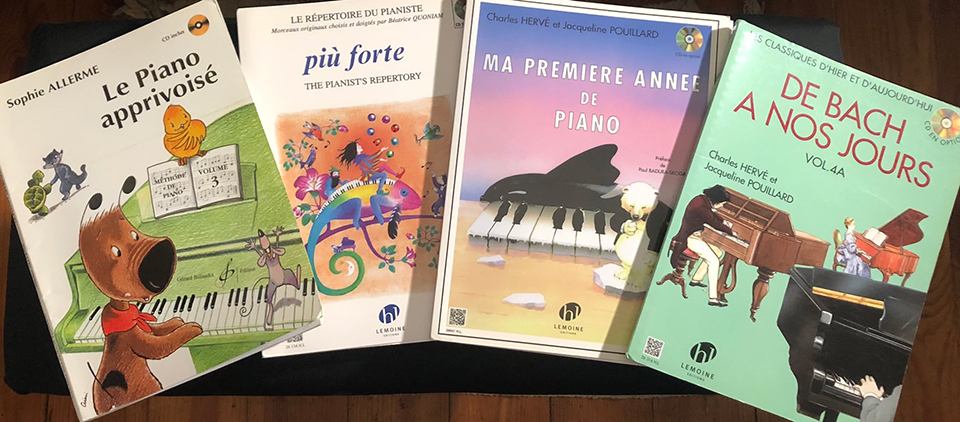

フランスでよく使われているメソッド。

他にもたくさんあります。

良く使う両手という意味のdeux mains(ドゥーマン)も、demain(ドゥマン)=明日と間違えられやすく、「両手で弾いてね」って言ってるのにボーっとしている生徒がいると、(また明日弾けばいいと思われてるな…) 「今すぐ両手一緒に弾いてね」と言い直したり。半菩薩も苦労しています。

フランスに来てすぐ、教師資格の模擬試験の生徒役をやらされた事があり、先生役が熱弁している言葉が分からず、制限時間内に何度も言い直して説明させて「Mamiにレッスンすると2倍訓練になるわ」と苦笑された事があります。パリは外国人も多いですから、教える方も教わる方も大変です。私の場合、笑顔というよりお笑いです。

桐朋学園大学附属子供のための音楽教室でピアノをはじめ、桐朋学園大学卒業後、1994年よりパリ在住。中島和彦、アンヌ•ケフェレックなどに師事。高校在学中より兄であるヴァイオリニストの木野雅之の伴奏を務め、その後数々のアーティストとヨーロッパや日本で共演している。モーツァルト国際ピアノコンクール第3位、日本室内楽コンクール優勝。

桐朋学園大学附属子供のための音楽教室でピアノをはじめ、桐朋学園大学卒業後、1994年よりパリ在住。中島和彦、アンヌ•ケフェレックなどに師事。高校在学中より兄であるヴァイオリニストの木野雅之の伴奏を務め、その後数々のアーティストとヨーロッパや日本で共演している。モーツァルト国際ピアノコンクール第3位、日本室内楽コンクール優勝。