音符はいびつ

あなたが感動した演奏をCDあるいはYouTubeで聴いてみましょう。古典派より感情豊かなロマン派の方が良いでしょう。聴きながらすべての拍を叩いてみて下さい。名演奏家の演奏ならば、拍の長さが微妙に違っていることに気づくと思います。今あなたが拍を叩いたように、お客様は例外なく無意識にインテンポ(同じ拍の長さ)でカウントしているのです。このお客様のインテンポを裏切る拍の長さが「なにか」です。例えば3拍目が、自分のカウントより遅く感じる、あるいは早く感じるなどと不揃いなことで、表現していると感じて貰えるのです。優れた演奏家の音符の長さは、均一ではなく「いびつ」なのです。

では、何によって「いびつ」を表現することが可能になるのでしょうか?

では、何によって「いびつ」を表現することが可能になるのでしょうか?

それは、演奏者が感じた、楽譜に書いてない「なにか」を表現しようと思った時、不揃いな音列が生まれ、お客様の心の琴線を爪弾くのです。分かりにくくなって来ましたね。

具体的に書きましょう。アゴーギク(ドイツ語:Agogik)です。

アゴーギク(緩急法)とは、速さを微妙に変化させることで、演奏に表情を与える技法です。

先ず重要なのは「テンポルバート」の理解です。「テンポルバート」とは、不揃いな音符を並べる表現法です。フレーズの中の1音だけを長く歌いたいと思ったら、歌って下さい。しかし、その拍の乱れを修復する感覚を持っていなければ、独りよがりで聴く人には「つまらない演奏」になってしまうのです。そして、この「少し長い拍」を含んだ音の流れは、1小節の間にインテンポでの経過時間に調整しなければなりません。つまり、1小節の中の1音が長ければ、他の音を短くして、トータルで「きっちりインテンポ」に修正しなければならないのです。例外的に、複数小節に跨って修正することもあり得ます。

練習法としては、メトロノームの音を聞きながら、思い入れたっぷりにテヌ-トを掛け、丁寧に歌いたい音を伸ばして演奏してみて下さい。ですが、次の小節の1拍目に遅れないように調整(はしょる)して下さい。繰り返し練習すれば、次第に「アゴーギク」の感覚を掴むことが可能になるでしょう。

【13】で、小学生の演奏と、一流の演奏家が同じ曲を弾いても「なにか」が違うと書きました。その「なにか」がアゴーギクです。これこそが、充実した音楽経験によって手に入れた「センス」「遊び心」「音楽性」から醸し出される魅力になるのです。

【13】で、小学生の演奏と、一流の演奏家が同じ曲を弾いても「なにか」が違うと書きました。その「なにか」がアゴーギクです。これこそが、充実した音楽経験によって手に入れた「センス」「遊び心」「音楽性」から醸し出される魅力になるのです。

このアゴーギクを自在に使い【16】で書いた「強弱法・デュナーミク」を忘れなければ、あなたの演奏は確実に階段を上ることになるのです。

さて、まだ「レガートとは」「装飾音符とは」「フェルマータとは」「跳躍音の扱い」「同じ言葉の繰り返し」「音楽のエネルギーと言葉のエネルギー」そして「様式感」など、たくさんの説明が必要です。次号が最終号ですが、長くなりそうです、、、、。

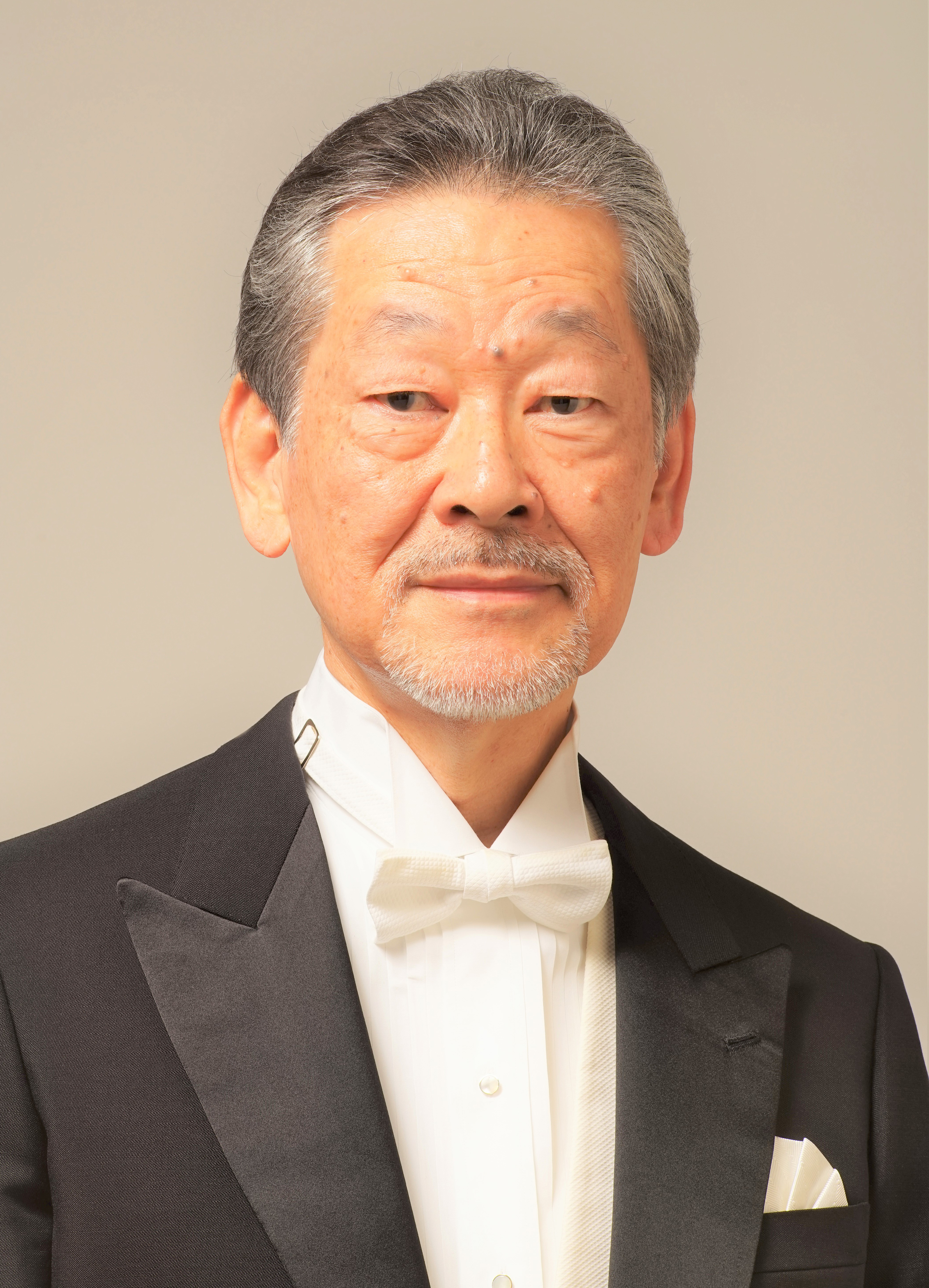

【16】の写真は、『マノン・レスコー』の大蔵大臣ジェロンテです。

二期会オペラ公演では『フィガロの結婚』『コジ・ファン・トゥッテ』『ドン・ジョヴァンニ』『魔笛』『ローエングリン』『タンホイザー』『ジークフリート』『ニュルンベルクのマイスタージンガー』等、数多くの作品に出演。新国立劇場公演でも『アラベッラ』『マノン・レスコー』『トスカ』『夕鶴』『沈黙』『マノン』『ドン・キショット』『ドン・ジョヴァンニ』『椿姫』『セヴィリアの理髪師』に出演し、存在を顕かにしている。独唱会も1976年のシューベルトの歌曲集「冬の旅」を最初に回を重ねている。また、オーケストラとは、宗教的作品やベートーヴェンの「第九交響曲」で多数共演し評価は高い。演奏会企画では、2002年にサントリー・小ホールでの「二期会創立50周年記念・30日連続演奏会」を成功させたほか、「100曲リクエスト・コンサート」「オペラ事件簿」「お代は見ての御帰り!」などで話題を集めている。2020年11月には二期会オペラ公演『メリー・ウィドー』にツェータ男爵役で出演し、朝日新聞で絶賛されている。二期会会員。

二期会オペラ公演では『フィガロの結婚』『コジ・ファン・トゥッテ』『ドン・ジョヴァンニ』『魔笛』『ローエングリン』『タンホイザー』『ジークフリート』『ニュルンベルクのマイスタージンガー』等、数多くの作品に出演。新国立劇場公演でも『アラベッラ』『マノン・レスコー』『トスカ』『夕鶴』『沈黙』『マノン』『ドン・キショット』『ドン・ジョヴァンニ』『椿姫』『セヴィリアの理髪師』に出演し、存在を顕かにしている。独唱会も1976年のシューベルトの歌曲集「冬の旅」を最初に回を重ねている。また、オーケストラとは、宗教的作品やベートーヴェンの「第九交響曲」で多数共演し評価は高い。演奏会企画では、2002年にサントリー・小ホールでの「二期会創立50周年記念・30日連続演奏会」を成功させたほか、「100曲リクエスト・コンサート」「オペラ事件簿」「お代は見ての御帰り!」などで話題を集めている。2020年11月には二期会オペラ公演『メリー・ウィドー』にツェータ男爵役で出演し、朝日新聞で絶賛されている。二期会会員。